我认识两个长辈,一男一女,都是歌词传唱久远但其本人却几乎无人知晓,而且都命运坎坷,结局惨烈。

海默叔叔。他的《敖包相会》和《九九艳阳天》流行了半个世纪,但他早在文化大革命初就被活活打死了。

关露阿姨。她的“春天里来百花香,朗里格朗里格朗里格朗”在中国流行了七八十年,她在文化革命刚刚结束时就无声而去了。

是海默叔叔跟我说的关露阿姨。

文革初期我父母都因为是周扬黑线人物被关在“牛棚”。我就常去海默叔叔家玩。他家藏书很多,见识广,能聊,又能做好吃的,具备了一切吸引我的条件。有一次,忘了因为什么,他说香山有四大怪女人:杨沫,《青春之歌》的作者;陈布文,张仃的爱人(那时不兴叫夫人或太太);王莹,一个三十年代的明星。一个一生隐身的地下工作者;关露。

其他人,海默都没有介绍什么,大概以为我都知道。只有这个关露,他多说了一句。

“她没鼻子。”

“为什么?”这一下就引起了我的好奇心。

“她原来是一个美人,共产党员。党派她打入汪伪的特务机关,从李士群那里搞情报。但另外一些地下党不知道她是党派去的,以为她叛变了,又花枝招展的,就用镪水泼她。脸被镪水烧烂了。”

我那时虽然年龄小,但已经不爱看小说了,喜欢读传记文学和回忆录,已经看过成套的《文史资料》,《红旗飘飘》,《星火燎原》等书籍。所以李士群其人其事对我来说并不陌生。

为什么用镪水而不用枪呢?我百思不解。但也觉得关露太冤了。

文化大革命的风暴很快就直接席卷了我。十年,我虽九死一生,但活了下来。出狱后我才知道大约十年前,海默叔叔因在批斗会上反抗,被北京电影制片厂的造反派当场活活打死。

后来,我获得平反后被安排的工作就是在北京电影制片厂。

更为巧合的是,我一个自小最要好的朋友居然住在香山。他住的房子就是关露的。

关露不住在那里,所以让我这个朋友住。他们怎么认识的?我至今也不知道,因为那时想不到问。

那时,我们这些文革的幸存者频繁去西郊机场接在外地被迫害致死的领导人的骨灰,去大会堂参加各种叔叔阿姨平反昭雪大会,去八宝山参加已逝者的骨灰安葬仪式。各个招待所里挤满了等着安排工作的老干部。每个人的命运都在剧烈变化中。关露阿姨在这个大潮中,不可能是显眼的人。

后来得知,文革中关露又因为潘汉年、扬帆集团事件以及特务嫌疑坐了牢,出狱后因就医困难,无法再住香山,被安排在在朝内大街203号文化部宿舍住。居然和我住一个大院。

我去看过她几次。

关露阿姨这个老革命那时好像只有一间房子,在东楼一层最东头北侧的走廊尽头上,只有一个窗户,朝北。我在那个楼的二层住过十几年,太知道这间房子是终年没有阳光的,夏暖冬凉,白天都很昏暗。

我去看关露阿姨时她都是躺在床上。屋里很少开灯,永远是幽幽的。她的床是一个最普通的木质单人床,那时到处都能见到,床头钉着单位铭牌的那种。她长期浑身疼痛,还有许多其他的病。她的脸并不像电影《夜半歌声》里宋丹平的那么可怕,但也没有什么表情,估计确实是被镪水烧过。我们之前并不认识,也没有什么共同的经历和共同认识的人,再加上她是一个非常沉默的人,所以我们的话非常少,无非是问问她的病痛,问问她是否需要什么帮助,坐一坐也就离开了。

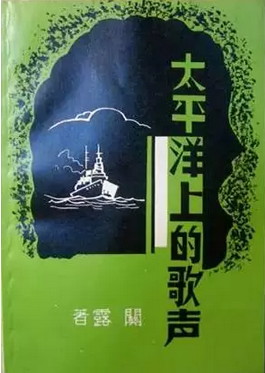

1936年11月由上海生活书店出版的《太平洋上的歌声》。22篇诗作,是关露对世界政治风云变幻和祖国命运的关注。

她没有提出过任何要求,我好像也没有为她做过任何值得记忆的事情。看着她,我常常想:这个人就是当年那个为聂耳写词,后来又打入敌人内部与李士群打过交道的轰轰烈烈的女作家?

有一天下午,我刚和父母从外边回家,远远就看见关露阿姨的小保姆站在我们家楼前的台阶上。她看见我下车,就迎上来。显然她就是在等我。

“七月叔叔,关露阿姨让你去一下。”

“哦,我有空就过去。”

小保姆走了。我上楼后就忘了此事。

第二天我就听说关露阿姨当晚自杀了。她服了整整一瓶安眠药,服完还将药瓶藏在枕下。

她没有留下任何话,任何遗嘱,任何文字。

那天,距她得到正式的平反通知也就是两三天。

我这一生最懊悔的事就是当时没有去看她。我不知道她找我有什么事。我没有想到她这样信任我,临终前会请我过去。因此,我也总觉得如果当时我去看看她,也许她还能挺下去。

没有任何话,任何遗嘱,任何文字。这是多么大的痛苦。

没有任何话,任何遗嘱,任何文字。这是多么寂静的失望!

她就这样走了。

无声无息地带走了一个时代。

后来,我那个朋友也搬到城里来。我问他为什么不住关露阿姨那里了?他说忽然来了两个女人,说是关露阿姨的亲戚,要这个房子。我问朋友,你认识她们吗?他说不认识,从来没有见过她们。关露阿姨的病,她们也从来没有来照顾过。我问,那她们凭什么这么说呢?朋友说,我有什么办法。她们就这么说。

关露阿姨的家在去卧佛寺的路口东侧一个荒凉的土坡上。一栋小小的平房。严格说,它是处于长篇小说《暴风骤雨》的作者周立波的大院子西北角内的一个独立小院,院门就开在大院角边的西墙上。周立波那时已经过世,他的院子也没有人打理,野草丛生。一排一排虎皮石墙的房子,不像是作家的别墅,更像是残破的兵营或学校的教室。

现在那里已经是平地,成了香山植物园的一部分,花红草绿,游人如炽。除了记忆,她和周立波的痕迹一点点都找不到了,连一块纪念碑都没有。

“春天里来百花香,朗里格朗里格朗里格朗”

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号